満足度100%

Fallout 4の実績のひとつに、いずれかの居住地の満足度を100%にすることで取ることができる「慈悲深き指導者」という実績があります。2025年現在、Fallout 4の発売から10年が過ぎたわけですが、それでもなおSteamでは3.2%のプレイヤーしか取っていません。

実際、ゲームを普通にプレイしているとこの満足度は大体80%くらいまではすぐに上がるものの、それ以上というのはなかなか難しくなっています。

この「慈悲深き指導者」の取り方については攻略本にも例が紹介されていますので、それを試しつつ、100%になる方法を紹介します。

居住地と住人の確保

まず何はなくとも満足度を上げるための居住地を確保しなければなりません。この居住地については別にどこでもいいです。自分の都合の良いところで構いませんので、どこか居住地を確保してください。

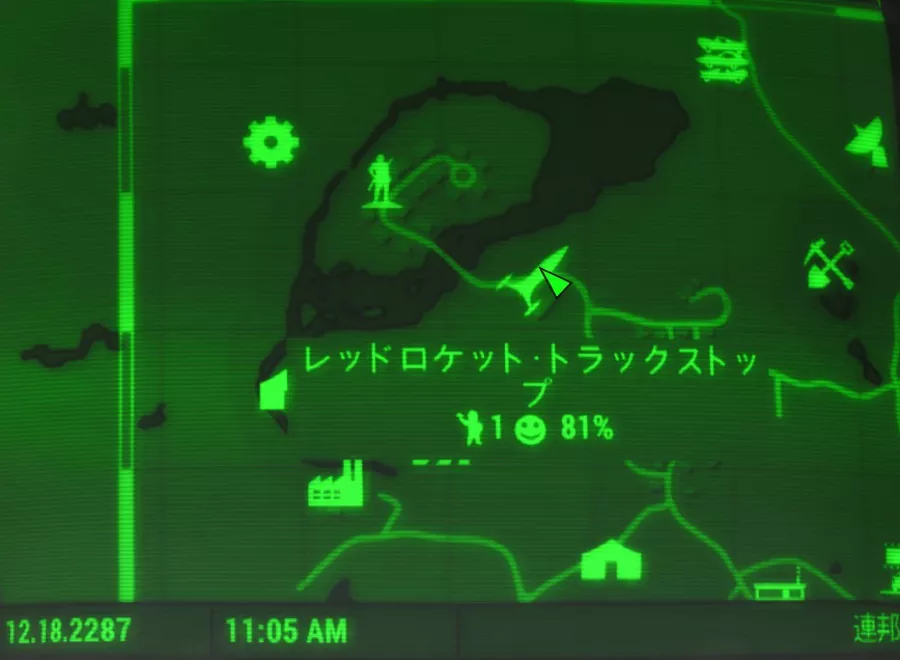

今回はゲームをスタートしてからすぐに確保できる、「レッドロケット・トラックストップ」にしました。居住地を確保できたら、そこへ住人を一人だけ移動させます。2287年12月11日から満足度20%でスタートし、供給ラインは繋がない状態にしておきました。

居住地の開発

居住地と住まわせる住人を準備できたら、次は居住地の開発をおこないます。

まずは居住地の屋根がある場所にベッド、もしくは寝袋を1つ設置します。その後、水を供給するためのウォーターポンプを適当な場所に設置してください。

寝床と水の供給が終わったら、防衛のためのタレットをベッドからなるべく離れた場所(レッドロケットの入り口付近など)に1機設置します。タレットはマシンガンタレットかヘビーマシンガンタレットのどちらかでいいです。

なぜタレットを離して設置する必要があるのかについてですが、攻略本によると騒音を出す機械が寝床の近くにあるのは良くないそうです。また寝床は屋根のある場所に設置し、寝床を密集させすぎないのもポイントなのだとか。まぁ今回は一人だけの居住地なので、屋根のある場所にベッドを1つ置くだけでOKです。

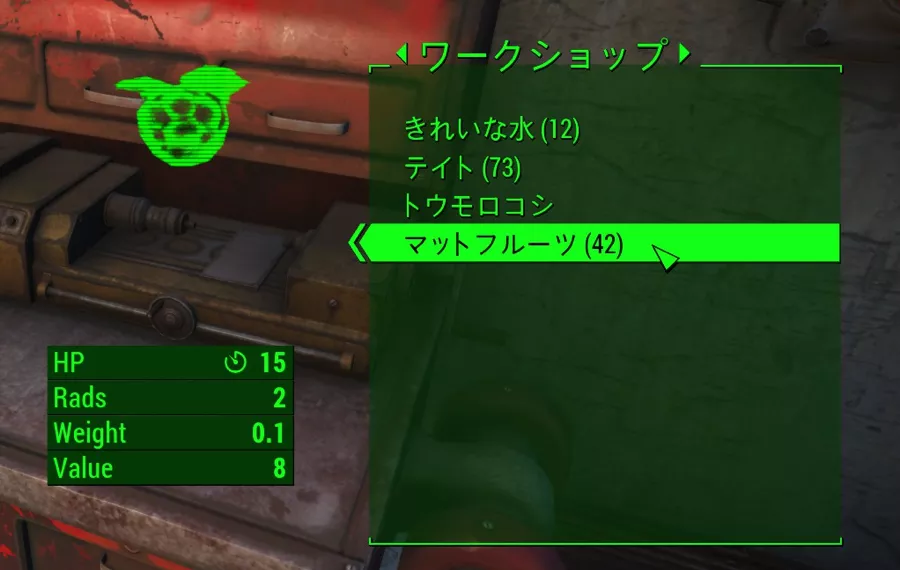

寝床、水、タレットの設置が終わったら、今度は食料をワークショップに詰め込んでください。居住地で農作物は育てないので、これでもかってぐらい入れておきましょう。また今回はきれいな水もいくらか入れておきました(ウォーターポンプがあるのでいらない気もするけど、念のため)。

生活に最低限必要なものが揃ったら、住人に仕事を与えます。与える仕事は、Local Leaderのランク2で作れる、飲食店のバー(設置に500キャップ必要)です。攻略本によると、武器屋と防具屋を除くランク2の店舗の仕事は満足度を上げるそうです。これは画面にもそう出てますね。なお、バーも屋根のある場所に設置してください。

Local Leaderをランク2まで取るというのが地味に厄介ですが、一度実績を取ってしまえば二度とやる必要のない作業ですので割り切るしかないです。

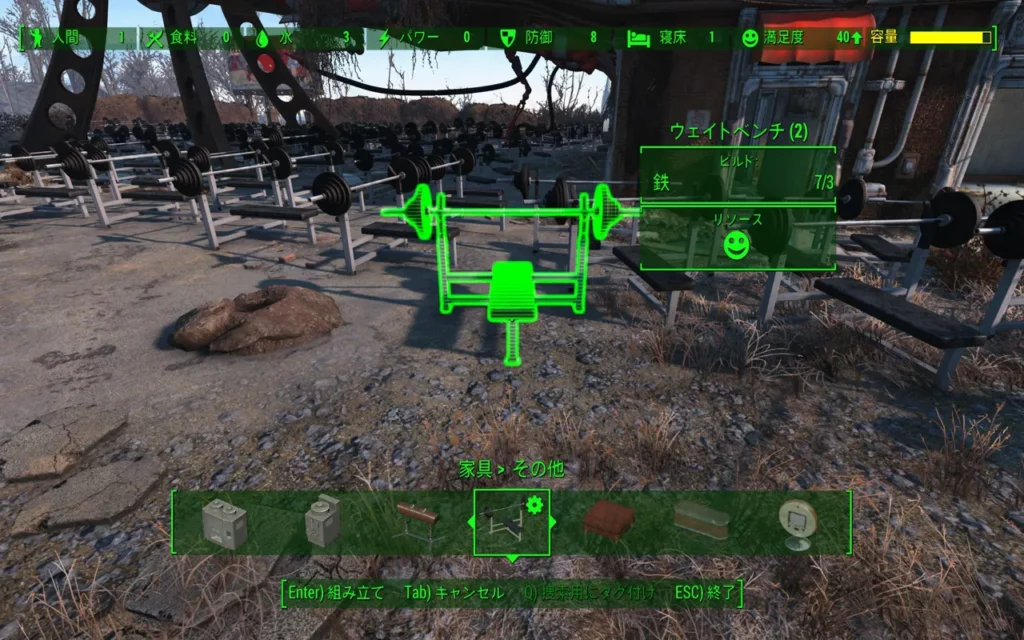

寝床、水、タレット、食料を準備し、住人に仕事を与えたら、あとは居住地の容量ゲージが黄色になるまで構造物や家具などをひたすら設置してください。これは自分の好きなもの、都合のいいもので構いません。

僕の場合は鉄3個で作れるウェイトベンチをひたすらに作って置き続け、ゲージを黄色にしました。鉄のみ、木材のみで作れるようなものがいいとは思います。

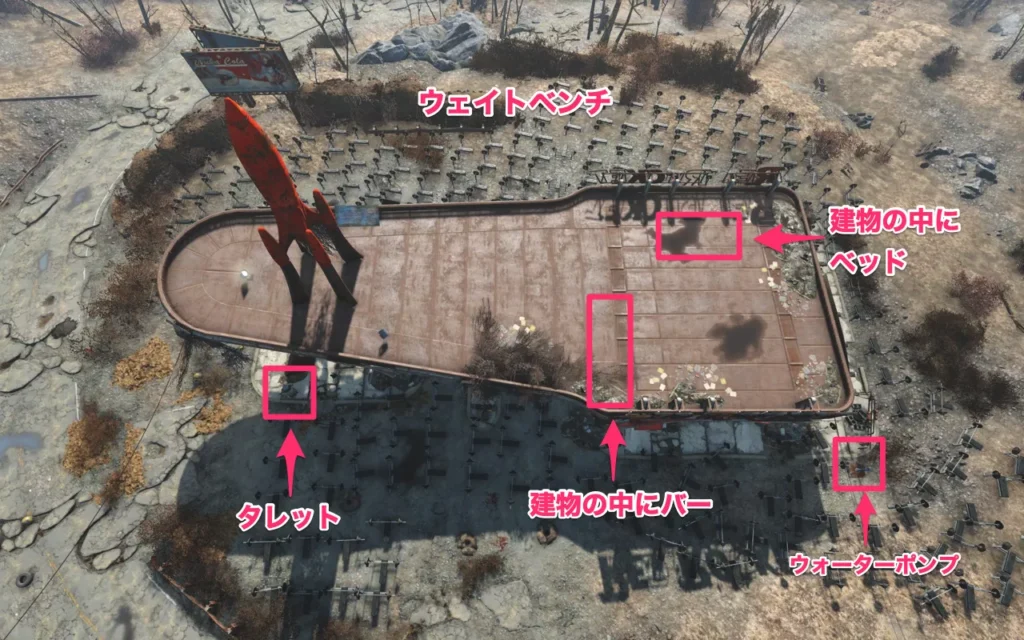

上の画像は上空から見たレッドロケット・トラックストップです。タレット、バー、ベッド、ウォーターポンプに無数のウェイトベンチ…設置したのはこれだけで、あとは食料を詰め込む。ここまで終えたら敵の襲撃通知があったとき以外は放置し続けます。

満足度100%までにかかる日数

攻略本によると居住地の基本的な要素が不足していなければ、満足度は80%になるそうです。

基本的な準備を整えてから放置して様子を見ていたのですが、12月18日、つまり住人を住まわせてからちょうど1週間後には満足度が81%になっていました。満足度が20%から始まったことを考えると、短期間でガツンと上がった印象を受けます。

その後敵の襲撃が一度あったもののそれを撃退し、さらに放置し続けたところ、12月30日には満足度が無事100%になっていました。つまり放置して19日後に「慈悲深き指導者」をゲットできた、ということになります。

ただこれは僕が気がついたのが12月30日だっただけで、実際はもっと早く100%になっていたかもしれません(少し油断していました)。

満足度が100%になったときの居住地のステータスは画像の通り、人間1、水3、防御8、寝床1。食料とパワーは0の状態です。このように準備さえ整えてしまえば、20日ほどで終わる内容です。

準備は少し面倒くさいところもありますが、それが終わったらあとは基本放置で済みますので、まだ実績を取っていないという人はやり方を参考に挑戦してみてください。

一度ヌカワールドの前哨基地化して大量のコーヒー飲み場(旧:元気回復ステーション)を設置して取り戻した居住地に入植者を住まわせる、という手も。

ただ、自分はそれした時に既に実績達成済みだったのでこの方法で解除できるかは確認できてないです

なるほど、そういう手もあったとは…。

他にもホームデコ・ワークショップパックの鉢物を置いておくだけでも

満足度がメキメキ上がっていくので、鉢物があれば簡単に100に届くかもしれません。